Accueil | Table | Citations | Bio | Sites préférés | Contact | Galerie | Articles | Partitions | Crédits

DE LAVAL A VERSAILLES, LE CHEMIN DE LA GLOIRE...

|

|

|

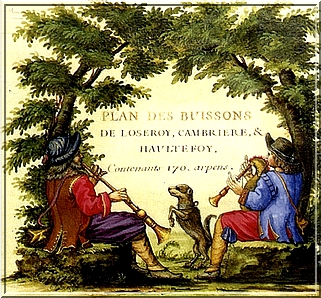

Plan de 1668 enluminé par Compardelle (Paris, B.N.F.) |

Sarabande la Descoteau, J.-A. Dornel, 1711 par Dan Laurin, flûte à bec, Mogens Rasmussen, viole de gambe et Leif Meyer, clavecin

Les musiciens dont nous allons maintenant parler occupent une place éminente dans la vie musicale française des années 1650 - 1730. Ils demeurent injustement méconnus du grand public, notamment dans leur propre ville d'origine, Laval. Il existe bien, dans cette ville, une rue à leur nom, mais qui sait que ces personnages ont été régulièrement associés aux plus grands artistes de leur temps ? C'est une brève histoire de ces interprètes de premier plan, du moins pour ce que nous pouvons en reconstituer avec certitude, que nous allons brosser dans les lignes qui suivent.

Comment et quand sont-ils arrivés à Laval ? Les recherches sur cet aspect de leur vie n'ont jamais abouti. L'état très fragmentaire de nos archives d'état civil avant 1668 rend toute investigation difficile et hasardeuse. Néanmoins, faute de preuves tangibles, certaines hypothèses ont tout de même été avancées. L'une des plus séduisantes est celle qui verrait dans le nom Pignon une forme francisée de l'italien Pinioni, cette transformation ayant été constatée chez des homonymes fixés dans le sud de la France(1).

Une autre hypothèse, mieux étayée, ferait des Pignon une famille originaire de Thouars en Poitou, actuel département des Deux-Sèvres. En effet, on trouve dans cette ville et ses environs des traces du nom Pignon dès le début du XVIIe siècle. Ainsi en 1605, un personnage portant ce nom est prieur de l'aumônerie de Saint-Michel de Thouars, et c'est dans cette ville que François Pignon des Coteaux se remariera en secondes et troisièmes noces.

Par ailleurs, nous savons que la famille de la Trémoille, qui hérita du comté de Laval après la mort du dernier représentant en ligne directe, Guy XX, était originaire de cette région et résidait plus précisément à Thouars. Cet héritage obligea les descendants d'Anne de Laval, mariée à François de la Trémoille en 1522, à venir séjourner épisodiquement sur les bords de la Mayenne. Il n'est pas impossible qu'une branche des Pignon de Thouars soit venue s'installer à Laval, dans la suite du nouveau comte, le duc Henri de la Trémoille. Peut-être l'un des premiers représentants de nos musiciens avait-il joint ses talents à ceux de ses confrères lavallois pour faire honneur au nouveau venu lors de son entrée dans la ville en avril 1615 (2).

Je n'ai découvert aucune trace écrite de leur présence à Laval antérieure à 1646. Etaient-ils alors installés depuis quelque temps ou nouveaux arrivants ? Impossible de trancher avec certitude. La seule chose qui puisse être avancée sans l'ombre d'un doute est qu'à cette époque (1646) François Pignon, le premier dont nous allons suivre la carrière, était bel et bien établi à Laval. Nous trouvons en effet sa signature au bas d'un acte d'engagement de deux musiciens pour la procession de la Fête-Dieu. Nous avons déjà évoqué cette signature, première trace de la présence à Laval de François Pignon (3). Il signe en qualité de témoin, désigné sous le nom de François Pignon, marchand (4).

Nous retrouvons son paraphe, très reconnaissable, dans un autre document daté de la même année 1646. Le 20 novembre il est en effet témoin au mariage d'un notable lavallois, Claude Lefaucheux, sergent et nottaire dans cette ville. Comme pour l'acte précédent, c'est maître Pierre Croissant qui fait appel à lui ; il semble donc avoir bien connu notre homme. Il signe à nouveau en tant que François Pignon, marchand à Laval (5). Ces deux indices de sa présence à Laval, sans qu'il soit fait mention de quelconques compétences musicales, sont passés inaperçus de M. Sauzé de Lhoumeau, dans l'article qu'il publia dans le Bulletin de la Commission Historique et Archéologique de la Mayenne en 1937 (6).

A première vue rien ne semble distinguer François Pignon de ses confrères marchands. C'est donc une surprise totale lorsque 8 ans plus tard il est admis dans l'une des institutions musicales les plus prisées dans l'entourage du souverain, la Musique de la Chambre du roi. Mobilisant un personnel plus restreint que la Chapelle ou la Grande Ecurie, elle se trouve à la Cour lorsque le Roy le commande, comme au disner du Roy les jours de bonnes Festes, pour chanter les Grâces en Musique (7). L'Etat de la France des années 1674 et 1684 donne quelques précisions utiles sur cette institution et indique qu'elle se joint

...dans les Grandes Cérémonies à la Musique de la Chapelle corne au Sacre et au Mariage du Roy, à la Cérémonie des Chevaliers, aux Pompes funèbres, aux Ténèbres, et elle tient toujours le côté de l'Epitre

(8).Le 15 janvier 1654, François Pignon, était retenu par ordre de Louis XIV, alors âgé de 16 ans et fervent amateur de musique. Le roi ayant eu plaisir à entendre le musicien lavallois et désirant l'approcher désormais de sa personne et lui témoigner la confiance qu'il a dans sa fidélité, le recevait en l'état et charge de joueur de hautbois et flûte douce ordinaire (9). Sans doute donna-t-il entière satisfaction dans ses fonctions, car le 8 février 1656 le roi créait pour lui une cinquième charge de hautbois et musette de Poitou au sein de la Grande Ecurie. Le brevet lui fut attribué

.. .pour la confiance que nous avons en la personne de notre cher et bien aimé François Pignon, en son expérience et en l'affection qu'il a pour notre service (10).

L'année suivante, 1657, nous le voyons prendre le chemin de l'Allemagne, dans la suite du duc de Gramont. Ce dernier avait mission d'aller à Francfort faire pression sur la Diète germanique assemblée pour élire un successeur à l'empereur Ferdinand III ; il s'agissait en fait de s'assurer que le choix des grands électeurs de la Diète serait conforme aux intérêts français outre-Rhin. Parti fin juillet de Paris, le convoi atteignit sa destination un mois plus tard. A peine arrivés, les ambassadeurs français organisèrent des fêtes somptueuses auxquelles Pignon dut prêter le concours de son talent. Il séjourna trois mois sur les bords du Main, puis muni d'un passeport signé par le roi et contresigné par Loménie, il reprit le chemin de Paris pour y reprendre sa place parmi les musiciens de la Chambre et de l'Ecurie.

Baptême du Dauphin Louis : Les pages de la Chapelle et un flûtiste derrière eux, qui pourrait être Pignon Descoteaux... (Château de Versailles)

Ces fonctions à la Cour obligèrent naturellement le musicien à s'installer à Paris, mais il n'en gardait pas moins des attaches avec Laval. Jouissant d'une situation matérielle désormais bien assise, - c'est plus de 1500 livres par an qu'il recevait pour ses deux charges - il décida d'acheter une ferme, la closerie de la Fleuretterie sur la paroisse de Grenoux, près la ville de Laval au Mayne. Il est qualifié de hault bois ordinaire de la Chambre du Roy dans l'acte par lequel il donne procuration au notaire lavallois Pierre Poulain pour conclure cette transaction moyennant la somme de 3600 livres. Ce même acte, daté du 20 juin 1658, précise qu'il demeurait alors à Paris, rue St Honoré, paroisse St Eustache. En octobre 1664, il était à nouveau à Laval pour y conclure cette fois l'achat d'une pièce de terre moyennant la somme de 85 livres (11). S'il subsistait un doute sur l'identité du musicien et du marchand de Laval, le paraphe au bas de ces actes notariés nous l'ôte : il s'agit bien de la même signature et du même homme (12).

Signatures de François Pignon, marchand, du 4 mai 1646 et de François Pignon, hault bois ordinaire de la Chambre du Roy, du 2 juillet 1658. Archives Départementales de la Mayenne, 3 E 1 /711 et 3 E 2/790. Ces achats constituaient sans doute des placements effectués dans le but de constituer un capital pour ses héritiers futurs. François Pignon avait épousé une Lavalloise, Marie Serru, et le couple avait eu un fils dès les années 1645 - 1646, à l'époque des premières apparitions du nom dans les actes notariés évoqués plus haut. Ce fils prénommé René était destiné à succéder à son père dans les fonctions de musicien de la Chambre, et on peut penser que dans les premières années qu'il passa à la Cour, François apportait tout le soin possible à son éducation musicale. D'ailleurs dès l'année 1667, alors âgé d'une vingtaine d'années, René supplée son père en certaines occasions. Cette année-là, on trouve ainsi la mention suivante dans l'Etat des officiers de la maison du roi concernant la musique de l'Ecurie :

François Pignon Descoutteaux (Demeure à Laval, son fîlz joue à sa place avecq les musettes) : 180lt (13). La même année, les Papiers du Grand Ecuyer confirmaient le fait que François Pignon ne résidait pas à Paris à cette époque, en précisant : François Pignon Descotteaux : demeure à Laval (14). On peut penser qu'il était revenu à Laval pour y régler certaines affaires urgentes. Sa femme, Marie Serru était décédée après avoir donné naissance à un second fils, François-Xavier, qui ne vécut pas. En 1664, François Pignon se remarie en l'église Saint-Médard de Thouars. Il épousait en secondes noces Jeanne Bouillaud, veuve de Nicolas Cardin, maître chirurgien. Il entrait ainsi dans une famille qui comptait dans ses rangs des maîtres chirurgiens, des prêtres et des notaires (15).

Cette nouvelle alliance en Poitou, qui peut apparaître comme une sorte de retour au pays, semble bien corroborer la thèse de l'origine thouarsaise de la famille Pignon. Son éloignement de la Cour ne posait pas de problème particulier, puisque grâce au système de la survivance, son fils René pouvait le remplacer à tout moment. Il semble qu'il ait été pourvu en survivance de son père dès le mois de septembre 1660 (16). Il aurait alors été âgé d'une quinzaine d'années seulement, ce qui donne une idée de la précocité

de son talent. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de l667, date à laquelle François Pignon devint propriétaire de la ferme de Migalon au village d'Etambé, dans les environs de Thouars, René eut de plus en plus d'occasions de remplacer son père dans ses fonctions à la Chambre comme à l'Ecurie.La gestion de son patrimoine obligeait François Pignon à de fréquents déplacements vers la province, en particulier Laval. Nous l'y trouvons à plusieurs reprises en juin 1669, et dans tous les actes qu'il signe alors, il est présenté comme demeurant à Touars, paroisse St Médard. Il s'agit de baux à ferme, soit pour la closerie de la Fleuretterie (17), soit pour une partie de maison située Rüe des Orphèvres et dans ce cas il agit pour son fils René Pignon [...], issu de son premier mariage avec deffunte Marie Sesru (18). Dans tous ces documents il est présenté sous le titre de hautbois ordinaire de la Chambre du Roy. Il signera encore un acte en 1671, par lequel il obtient paiement d'une somme de 534 livres 14 sols 16 deniers et cette fois encore le préambule précise qu'il demeure ordinairement en la ville de Thouars, province de Poitou (19).

C'est dans cette ville que meurt Jeanne Bouillaud, en 1674, laissant 4 enfants : Louis, baptisé le 22 août 1666 à Saint-Germain-l'Auxerrois (20); Médard, baptisé à Thouars le 27 septembre 1667, Anne et Ambroise (21). Il semble qu'à partir de cette époque les séjours de François Pignon loin de Paris et de la Cour se soient multipliés, laissant à son fils davantage d'opportunités d'affirmer son talent au sein des musiciens du roi. Veuf pour la seconde fois, il épouse en troisièmes noces Marie Gabillon, vers 1680, et fera une brève et ultime apparition à Laval en 1689, pour régulariser sa situation par rapport à un contrat de rente hipothéquaire souscrit en 1666 auprès des religieuses Ursulines de Laval (22).

Pendant les années 1660 - 1680, il participa, en plus de ses fonctions à la Cour à de nombreuses productions de ballets dont Louis XIV, excellent danseur lui-même était particulièrement friand. Les ballets, qui voient l'ascension du jeune Luiïi dans les grâces royales, Alcidiane, 1658, Le Ballet de la Raillerie, 1659, Le Ballet de l'Impatience, 1661, Les Plaisirs de l'Isle enchantée, avec la participation de Molière, en 1664, et un grand nombre d'autres spectacles donnèrent à François Pignon de multiples occasions de mettre en valeur ses talents de flûtiste et hautboïste.

Cette double qualité était chose courante à l'époque. Les doigtés très voisins de la flûte douce (à bec) et du hautbois (que l'on ne qualifiait évidemment pas encore de "baroque") permettaient aux instrumentistes de passer assez facilement de l'un à l'autre. II est probable néanmoins qu'une certaine préférence pour l'un des deux instruments se dessinait au fil des années de pratique. La flûte douce ayant été progressivement battue en brèche par la flûte allemande ou traversière, il semble logique de voir François Pignon se prévaloir plutôt de son titre de hautbois ordinaire de la Chambre.

Joueur de flûte à bec, ou flûte douce. Quesnel et Ganières, vers 1660. (Paris, B.N.F., Estampes). Ces instruments, flûte à bec, traversière et hautbois, ont connu dans les années 1650 - 1680 un essor considérable, lié aux modifications apportées à leur facture. Ces améliorations furent le résultat de l'activité de plusieurs générations de facteurs, souvent doublés de musiciens de premier plan. C'est la cas notamment des Hotteterre, véritable dynastie de facteurs-instrumentistes d'origine normande. Les Pignon vendront d'ailleurs certaines de leurs charges à des représentants de cette dynastie, en particulier René qui traitera avec Jacques Hotteterre, le plus connu et sans doute le musicien le plus doué de cette famille de joueurs d'instruments à vent (23).

A l'époque où René prend peu à peu la succession de son père, il est parfois difficile de savoir si les témoignages se rapportent à François ou à son fils. C'est le cas, par exemple, d'une allusion trouvée dans un document de 1672. Il s'agit du Traité de la Musette, publié à Lyon par un grand amateur de cet instrument, Charles-Emmanuel Borjon de Scellery. Selon lui, la musette, dont les connotations rustiques et pastorales commencent à être très appréciées du public mondain, ne respire que la naïveté & la simplicité champestre. Après la description de l'instrument, de sa technique et de son répertoire, il consacre un chapitre aux excellens faiseurs & joüeurs de Musette. Il loue les qualités de la famille Hotteterre, dont on vient d'évoquer les liens avec les Pignon, et termine par ces mots :

Les Sieurs Descouteaux, Philidor & Doucet y excellent aussi parfaitement, & reçoivent tous les jours les applaudissemens de toute la Cour

(24).

Frontispice du Traité de la Musette, C.-E. Borjon de Scellery, Lyon, 1672.

D'autre part, le regain d'intérêt dont la flûte traversière bénéficia dans le dernier quart du XVIIe siècle coïncide avec des améliorations organologiques qui donnèrent à cet instrument, somme toute assez rudimentaire, une palette de possibilités expressives et une justesse qui lui faisait souvent défaut auparavant. L'un des plus éminents flûtistes contemporains de René Pignon, Michel de La Barre fit de ces progrès le récit suivant :

Mais surtout le célèbre Luly. On peut dire que on devrait l'appeler l'Apollon de la France, mais son Elévation fit la chute totalle de tous ces entiens instrumens à l'exception du haubois, grâce aux Filidor et Hautteterre lesquels ont tant gâté de bois et soutenus de la musique, qu 'ils sont enfin parvenus a le rendre propre pour les Concerts. De ces tems là on laissa la musette au bergers, les violons, les flûtes douces, les théorbes et les violes, prirent leur place, car la flûte traverssiere n'est venue qu'après

(25).Donc, si c'est la flûte traversière qui fit la fortune de René Pignon Descoteaux, il commença presque certainement sa carrière en jouant de la flûte douce comme son père avant lui. D'ailleurs, à ce propos, Constantin Huygens, personnage cosmopolite et musicien averti, qui entretint une correspondance suivie avec tous les beaux esprits de l'Europe, de Mersenne à Descartes et bien d'autres encore, nous fournit un témoignage qui laisse à nouveau planer un doute sur la véritable idendité du flûtiste mentionné.

En 1677, une ambassade à la tête de laquelle se touvaient le maréchal d'Estrades, Colbert de Croissy et d'Avaux, se rendit à Nimègue, en Hollande, pour assister aux conférences de la paix. Ils étaient accompagnés d'un train impressionnant. Dans la suite des ambassadeurs les musiciens ne furent pas oubliés et nous retrouvons ainsi les sieurs Baptiste et Descoteaux sur le chemin de la Hollande. Huygens dans une lettre adressée au maréchal d'Estrades évoque ainsi les réjouissances musicales organisées à l'occasion de cette venue :

Ensuite nous pourrons aller mesler nos petites gouttes de musique dans cette mer de belle harmonie où je vois que vous nagez à Nimmeghen, pour chanter de concert le 'Te Deum' qu'il y a si longtemps que nous chantons chascun au déplaisir de son voysin. C'est à quoy, Monsieur, je veoy qu'on aura peu de peine à faire concourir nos 'virtuosi', quand ils sçauront que vos travaux auront été couronez de l'issue d'une heureuse paix. Au moins j'ose me permettre que, cela arrivant, vos députez les sieurs Baptiste et Descoteaux, tant violons que flustes douces, ne voudront pas sortir d'un pais réconcilié, sans en veoir des quartiers si considérables comme sont La Haye et nostre villette d'Amsterdam, où mesme la musique est en bon train, et beaucoup d'illustres compositeurs capables d'admirer l'excellence des vôtres (26).

L'allusion faite à la flûte douce jouée par Descoteaux n'est pas sans ambiguïté, une fois de plus : s'agissait-il de François, le père, dont le talent pour jouer de cet instrument l'avait fait remarquer et engager par Louis XIV lui-même, ou bien de son fils René, qui, à la date en question, jouait de plus en plus souvent à la place de son père souvent absent ? Si, comme Sauzé de Lhoumeau le laisse entendre, il s'agissait de René alors jeune musicien en début de carrière, cela indiquerait qu'il jouait de la flûte douce avant de jouer de la flûte traversière, ce qui irait tout à fait dans le sens de la remarque faite par Michel de La Barre pour expliquer la mise en valeur tardive de ce dernier instrument par les musiciens professionnels.

Les ordinaires de la musique du Roi par André Bouys, v. 1710. Le musicien debout est M. de la Barre et le violiste est Antoine Forqueray. Les deux flûtistes sont sans doute les frères Hotteterre ou Descoteaux et Philibert (Londres, National Gallery)

A cette date, 1677, François Pignon reçoit encore une partie de ses gages en tant que musicien de la Grande Ecurie. Mais l'année suivante, c'est son fils qui est nommé pour la première fois de façon officielle dans les Comptes des Menus Paisirs en tant que musicien de la Chambre :

A René Pignon sieur Descoteaux, ordinaire de la musique de la Chambre du roy, pour ses gages durant ladite année : 600 livres. La quittance pour cette somme est du 28 janvier 1678 (27). A partir de ce moment on peut affirmer avec certitude que René Pignon prit place dans toutes les manifestations auxquelles la musique de la Chambre était invitée à participer. Son nom apparaît parmi les 21 joueurs de fluttes et aulbois qui étaient engagés pour les 29 représentations du Ballet du Triomphe de l'Amour en janvier et février 1680 Saint-Germain-en-Laye (28).

Il habitait à Paris, rue de Charonne, dans le faubourg Saint-Antoine, sur la paroisse Saint-Paul, alors paroisse des rois de France. A quelques enjambées se trouvait la rue Saint-Antoine où demeurait Philbert Rebillé, l'autre grand flûtiste de cette période, avec lequel il se lia d'amitié. Ils eurent maintes occasions de se produire ensemble. Philbert était sans doute plus âgé que lui et dès 1667 il était désigné comme joueur de flutte ordinaire du Cabinet (29). Nous retrouvons la signature de René Pignon sur les registres de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois en tant que parrain d'une certaine Catherine Leroux, le 15 décembre 1683 et à nouveau en 1688, comme parrain de Catherine Poiron ; il est alors qualifié d'officier ordinaire de la musique de la chambre du roi (30).

Son père, âgé et désormais incapable de soutenir le rythme épuisant de la vie musicale à la Cour, jugea qu'il était temps de passer définitivement la main à ce fils qui paraissait si bien engagé dans la profession. Aussi, le 9 avril 1688, un certificat pour Des Coteaux, fluste de la Chambre, était fourni par le Secétariat de la maison du roi :

Nous, Jean-Baptiste Colbert, certifions à tous qu'il appartiendra que François Pignon Descoteaux est pourveu d'une charge de joueur de haultbois et fluste douce de la Chambre du Roy et d'une charge de hautbois et musette de Poictou en la Grande Escurie de sa Majesté, desquelles deux charges René Pignon Descoteaux, son fils, est pareillement pourveu en survivance, et que ledit Descoteaux fils sert actuellement es dites deux charges

(31).A la fin de l'année suivante, le même Secrétariat de Versailles délivre à René Pignon le certificat qui fait de lui un musicien du roi à part entière, lui reconnaissant le statut, en survivance de son père, de hautbois et musette de Poitou à la Grande Ecurie et de hautbois et joueur de fluste douce de la Chambre (32). Même si le terme de fluste douce peut nous inciter à penser que René, comme son père jouait de cet instrument à ses débuts, il est certain qu'à cette époque c'est à l'aide de la flûte traversière qu'il séduisait ses auditeurs privilégiés. D'ailleurs, cette spécialité lui est reconnue par un de ses élèves appelé à un bel avenir dans la musique du roi, Michel de La Barre. Dans le Mémoire déjà évoqué, il déclare en effet que la flûte traversière a été adoptée par les musiciens après la flûte douce:

C'est Philibert qui en a jouer le premier en France, et puis presque dans le mesme tems, Descoteaux ; le roi ausibien que toute sa cour, à qui cet instrument plut infiniment, adiouta deux charges aux quatre musettes de Poitou, et les donna à Philibert et Descoteaux, et ils m'ont dit plusieurs fois que le roy leurs avoit dit en leur donnant qu'il souhaitait fort que les six musettes fussent métamorphosés en flûtes traversières, qu'a moins elles seraient utiles, que les musettes n'étaient propres qu'à faire danser les paisanes

(33).Comme on le voit, l'orthographe n'était pas le fort de ce flûtiste... Il en a bien conscience et s'en excuse d'ailleurs à la fin de son Mémoire en des termes qui indiquent bien que le musicien à cette époque est avant tout quelqu'un qui possède un savoir-faire, pas toujours un grand savoir :

Voilà, Monsieur, tout ce quej'ay lu et ce quej'ay ouy dire touchant la musette. Je souhaite qu'il soit assez bien écrit pour que vous puissiez l'entendre. Je n'ay peu faire mieux ; ce n'est point mon métier d'écrire ; je joue de la flûte à votre très humble service

(34).

Flûtiste, dessin de Watteau (Bibl. des Arts Décoratifs)

Les musiciens, spécialement ceux qui jouaient des instruments à vent, étaient souvent aussi facteurs. Comme les Hotteterre, mais sans atteindre leur renommée, cela semble avoir été le cas pour René Pignon Descoteaux ; après avoir succédé à son père en tant que musicien de la Chambre et de l'Ecurie, on trouve son nom cité dans l'ouvrage d'Abraham du Pradel, sieur de Blégny, paru à Paris en 1692, Le livre commode des adresses de Paris :

[Descoteaux], maître pour le jeu et pour la fabrique des instruments à vent, flûtes, flageolets, hautbois, bassons, musettes...

Si cette information concernant ses talents de facteurs est juste, il s'agit probablement de René Pignon Descoteaux car il est présenté comme exerçant rue du Faubourg Saint-Antoine, et nous savons qu'il habitait à cette époque rue de Charonne dans le Faubourg Saint-Antoine. Malheureusement, aucun instrument de sa signature n'a été retrouvé qui nous permettrait de juger de la qualité de sa facture...

A partir de sa nomination officielle - en décembre 1689 - et pendant les trente années qui suivirent, René Pignon Descoteaux fut unanimement reconnu pour ce qu'il était, un musicien d'exception. Pendant toute cette période, les témoignages abondent et concordent tous. Nous avons choisi ceux qui nous ont semblé les plus caractéristiques, pour montrer à quel point le talent de notre flûtiste était apprécié, souvent en compagnie d'autres musiciens qui, pour la plupart, ont laissé un nom dans l'histoire de la musique. Nous présentons ces témoignages de sa notoriété dans l'ordre chronologique.

26 novembre 1694, journal du marquis de Dangeau :

Monseigneur alla à l'Opéra trouver Madame la Duchesse. Après l'Opéra, il alla souper avec elle au petit Luxembourg où Monsieur le Duc fît venir Descoteaux, Filbert et Vizé pour la musique

(35).Ce témoignage fait intervenir nos deux flûtistes en compagnie d'un autre musicien important de cette époque. Robert de Visée, guitariste et théorbiste très apprécié du roi, (lequel grattait lui-même un peu la guitare), prêtait son concours à ce petit concert au palais du Luxembourg. Beaucoup plus tard, le roi ayant hérité de cette demeure offrirait à Descoteaux vieillissant un logement et un jardin à cet endroit pour qu'il puisse s'adonner à sa deuxième passion, la culture des tulipes (36) ! C'est à ce titre que La Bruyère l'a fait entrer parmi ses Caractères, sous les traits du fleuriste (37).

4 février 1696 : lettre de Coulanges à Madame de Sévigné, à propos des noces du duc d'Albret avec Mademoiselle de La Trémoille :

Les jeunes gens, pour s'amuser dansèrent aux chansons, ce qui est présentement fort en vogue à la cour ; joua qui voulut, et qui voulut aussi prêta l'oreille au joli concert de Vizé, Marais, Descôteaux et Philibert

(38).Aux noms cités précédemment s'ajoute celui, prestigieux, de Marin Marais. Violiste et compositeur reçu comme musicien de la Chambre en 1679, son oeuvre représente un des sommets de la littérature pour la viole de gambe. Théorbe, viole de gambe et deux flûtes, c'est la formation idéale pour ce genre de répertoire. C'est d'ailleurs celle qui est préconisée dans les préfaces de plusieurs publications du temps, notamment celles de Michel de La Barre. Ainsi dans un recueil de pièces pour la flûte traversière paru en 1702 il donne le conseil suivant :

On peut jouer seul la plus grande partie de ces Pièces. Lorsqu'on voudra le faire en Partie, il faudra prendre absolument une Basse de Viole, & un Théorbe ou un Clavecin, ou les deux ensemble

(39).

Le continuo idéal... Frontispice du Traité d'Accompagnement pour le Théorbe et le Clavecin de D. Delair, Paris, 1690.

Peut-être à l'occasion de ce concert les quatre musiciens interprétèrent-ils certaines suites de la composition de Marais, parues peu de temps auparavant (1692) sous le titre de Pièces en Trio pour les Flûtes, Violon, & Dessus de Viole (40). Dans le courant de cette même année 1696 parut l'ouvrage de Charles Perrault, le Parallèle des Anciens et des Modernes. Le nom du flûtiste d'origine lavalloise y est cité d'une façon très flatteuse dans l'évocation des illustres Philbert et Descoutaux, qu'on ne peut oüir sans en estre enchanté(41).

Trois ans plus tard, disparaissait François Pignon, probablement retiré à Thouars comme le laissent supposer les quelques actes notariés retrouvés aux Archives de la Mayenne indiquant qu'il demeure ordinairement à Thouars province de Poitou (42). En avril 1699, René Pignon, sa soeur Anne et son mari Vincent Meusnier décident de vendre la closerie de la Fleuretterie, qu'ils ont reçue de la succession de feu François Pignon sieur des Costeaux, leur père et beau-père (43). Avec la vente de cette closerie, c'est le dernier lien rattachant René Pignon Descoteaux à la ville de Laval qui disparaît.

La disparition de son père n'empêcha pas son fils et successeur de mener à bien sa belle carrière. En juillet 1701, le Mercure Galant nous apprend qu'au château de Saint-Maur une formation comprenant le grand François Couperin au clavecin, Robert de Visée au théorbe ou à la guitare, Antoine Forqueray à la viole, Antoine Favre et Jean Ferry Rebel aux violons et les inséparables Philibert et Descoteaux aux flûtes, se produisit devant le duc de Bourgogne (44). Antoine Forqueray (souvent écrit Forcroy), violiste génial d'un caractère très fort et souvent exécrable, fut pratiquement, en France, le seul rival sérieux de Marin Marais. Il semble que Descoteaux ait eu l'heur de savoir se ménager ses bonnes grâces car ils travaillèrent beaucoup ensemble dans les années qui suivirent.

La même gazette, pour le mois d'août 1703, rapporte l'anecdote suivante :

Madame la Princesse de Conti arriva pour le souper, que l'on servit à sept heures, et lorsqu'il fut fini, il y eut une musique exécutée par les sieurs Cocherot et Thévenard de l'Opéra, et par les demoiselles Couperin et Maupin. [...] Les sieurs Visée, Forcroy, Philbert, Descoteaux et quelques violons furent aussi de ce concert, qui recommença après une reprise de lansquenet (45).

Quelques musiciens de Louis XIV par François Puget. Le théorbiste est peut-être Robert de Visée (Paris, Musée du Louvre)

On suit ainsi notre flûtiste d'année en année, toujours en très bonne compagnie. 1703 est une année faste en anecdotes musicales. Au mois d'août, nous le retrouvons dans les colonnes du Mercure Galant grâce au compte-rendu des fêtes données à Chatenay par M. de Malezieu pour le duc et la duchesse du Maine. Une des scènes qui furent jouées devant la compagnie racontait l'histoire burlesque d'un sirop qui faisoit devenir excellent joueur de viole, et de pilules fîstulaires, ainsi nommées car elles permettaient d'apprendre instantanément la flûte et d'en jouer comme Pan ou Descoteaux. Suivait la démonstration des vertus supposées de ces deux produits qu'avalaient deux paysans introduits au bon moment :

On entendit des choses admirables sur la viole et sur la flûte et l'on n'eut pas grand peine à comprendre ces miracles quand on reconnut les deux paysans pour être MM. Forcroy et Descoteaux

(46).Les ensembles instrumentaux auxquels notre flûtiste prenait part étaient toujours composés de petits effectifs, rarement plus de quatre instruments. Il arrivait même que Descoteaux se produise avec le seul accompagnement du théorbe ou de la guitare entre les mains expertes de Robert de Visée, sans le concours de Forqueray à la viole. Ce fut le cas le 27 octobre 1703, dans les appartements de madame de Maintenon à Sceaux :

Le soir, chez madame de Maintenon, le roi entendit Vizée et Descoteaux et les fit jouer longtemps

(47).

Nature morte aux instruments, P. Huilliot, v. 1710 (Residenzgalerie, Salzburg)

Presque exactement un an plus tard, nous le retrouvons, encore chez madame de Maintenon, mais cette fois entouré d'un ensemble plus complet. C'est le marquis de Dangeau qui rapporte le fait dans son Journal, à la date du 23 octobre 1704 :

A Sceaux : il y eut chez Madame de Maintenon un concert de Descoteaux, Forcroy, Vizée et Buterne

(48).Ces concerts à Sceaux étaient presque quotidiens et dénotent le soin qu'apportait madame de Maintenon à satisfaire son royal protecteur. Chez madame de Montespan aussi, on avait fait une grande place à la musique (49). Les occasions de jouer étaient donc multiples pour les musiciens de la Cour. Pourtant, on le voit, les collègues de Descoteaux restaient pratiquement les mêmes d'année en année. Il faut croire qu'une certaine compatibilité musicale existait entre ces hommes pour qu'il continuent a se produire ensemble au fil des ans. On note néanmoins l'apparition d'un nouveau claveciniste, Jean Buterne, reçu comme organiste du roi en 1678, avec Lebègue, Niverset Thomelin. Quant à Philibert, son nom cessa d'apparaître vers cette époque. Agé, il dut réduire ses activités sans toutefois les cesser complètement ; on le retrouve sur les listes de paiements effectués pour le compte de la Grande Ecurie jusqu'en 1717, date à laquelle il présentait sa démission (50).

Bien que le nom de Descoteaux continue de figurer dans les listes des officiers de la musique du roi, les mentions de ses prestations en public se font plus rares à partir de 1704. Il nous faut attendre l'année 1710 pour le retrouver à Versailles, dans les appartements de la duchesse de Bourgogne, à l'occasion d'une visite du roi. Il est alors toujours associé aux mêmes musiciens :

Le roi, revenant de Trianon, passa chez elle, où il trouva une très belle symphonie composée de Des Costeaux pour la flûte allemande, de Vizé pour le théorbe, de Buterne pour le clavecin et de Fourcroy pour la basse de viole. Le roi s'y arrêta assez longtemps

(51).Cette année-là, René Pignon fut pourvu également de la charge d'huissier avertisseur des Ballets, après le décès de Jean-Louis Brunet auquel il succédait. Cette charge permettait à un musicien, généralement âgé, de se soustraire peu à peu aux contraintes imposées par une vie musicale intense en restant, malgré tout, en prise directe avec le monde dans lequel il avait passé tant d'années. Chargé de veiller à la bonne organisation des spectacles, il était une sorte de régisseur exclusivement concerné par les problèmes liés à la musique : déplacements des musiciens, des instruments, annonces des dates de répétitions, de représentations etc.

Sans doute faut-il voir dans l'attribution de cette charge un signe du vieillissement de René Pignon. D'ailleurs le 22 juillet 1714, il démissionne de sa charge de hautbois et musette de Poitou de la Grande Ecurie, héritée de son père. Un certain Jacques Antoine de Brienne lui succède dès le 5 août suivant (52). Et quelques années plus tard, en 1717, la même année où son ami Philibert se retire de la Grande Ecurie, c'est son poste de flûtiste de la Chambre qu'il cède en survivance à Jacques Hotteterre. A cette occasion, plusieurs mentions apparaissent dans les archives de la maison du roi, révélant la valeur vénale de cette charge :

Le Roy [...] désirant gratifier et traitter favorablement René Pignon Descoteaux, Joueur defluste de la musique de sa chambre, en considération de ses services. Sa Majesté déclare qu'en cas que le dit Descoteaux vienne à se démettre de la dite charge de joueur defluste, ou à décéder en possession d'icelîe, celuy qui sera agrée par Sa Majesté pour la remplir, sera tenu, avant que les provisions puissent luy enestre expédiées, de luy payer, ou à ses héritiers et ayans cause, la somme de 6000 livres comptant, de laquelle Sa Majesté luy permet toutefois de disposer de son vivant, ainsy que bon luy semblera [...]. Pareil brevet de 6000 livres au dit Descoteaux , sur sa charge d'huissier avertisseur de ses balets (53).

Dès le mois d'août suivant, la candidature de Jacques Hotteterre est acceptée par le roi, et le brevet d'assurance de 6000 livres est renouvelé à Descoteaux en août 1718. Il continue d'apparaître quelque temps parmi les simphonistes vétérans de la Chambre, puis à partir de 1719, les gages qui lui sont versés ne le sont plus qu'au titre d'huissier avertisseur des ballets. Il a d'ailleurs cédé cette charge, toujours en survivance, sorte de rente viagère, à François Labbé de Mongival.

Jacques Hotteterre, successeur de René Pignon des Coteaux comme flûtiste de la Chambre du Roi. Gravure de B. Picart, v. 1700 (B.N., Estampes).

Nous ne connaissons pas la date exacte de la mort de son vieil ami et collègue Philbert, mais en Juin 1725 le Mercure de France rappelait qu'il avait été l'un des premiers grands interprètes sur la flûte traversière et Descoteaux est associé au compliment :

Il [Philibert] joüoit fort bien de la flûte Allemande, il était camarade de Descôteaux, célèbre dans l'art de joüer de cet instrument. Louis XIV se faisait un vrai plaisir d'entendre ces deux personnes exprimer des chants mélodieux sur leurs flûtes, & les faisait souvent venir pour cela dans ses appartemens, & dans les bosquets de Versailles

(54).Descoteaux, lui, était encore vivant et en 1723 un témoin, l'avocat Mathieu Marais, rapporte l'avoir aperçu à l'occasion de fêtes récentes et consigne le fait dans son journal :

J'ai vu pendant les fêtes Descoteaux que je croyois mort. Il a soixante-dix-neuf ans. C'est lui qui a poussé la flûte allemande au plus haut point et qui a perfectionné la prononciation du chant, suivant les règles de la grammaire et la valeur des lettres qu'il sait mieux que personne. Il chante les paroles de Verger très exactement. Il a encore, au suprême degré, le goût des fleurs et c'est un des grands fleuristes de l'Europe. Il est logé au Luxembourg où on lui a donné un petit jardin qu'il cultive lui-même. La Bruyère ne l'a pas oublié dans ses 'Caractères', sur cette curiosité outrée de ses tulipes qu'il baptise du nom qui lui plaît. Il veut être philosophe et parler de Descartes. Mais c'est bien assez d'être musicien et fleuriste

(55).Ce témoignage nous montre Descoteaux vers la fin de sa vie, s'adonnant à l'autre grande passion de sa vie : la culture des fleurs et des tulipes en particulier. Peut-être avait-il pris goût à ces fleurs lors de son séjour en Hollande quand, jeune musicien, il se rendit à Nimègue en compagnie du violoniste Baptiste, peut-être Jean-Baptiste Anet, mort en 1710. C'est sans doute au milieu de ses tulipes, qu'il affectionnait tant, que la mort le surprit quelques années plus tard. Le Mercure de France lui consacra un article nécrologique qui rappelle ses origines lavalloises et nous permet d'avancer une date pour sa naissance :

René Pignon des Coteaux, natif de Laval, dans le pays du Maine, Officier & Pensionnaire du Roy dès sa plus tendre jeunesse, est mort à Paris le 22 décembre [1728]. dans la 83e année de son âge, avec de grands sentimens de piété. Il avait de grands talens pour la Musique en général, avec un goût admirable pour le Chant & pour les Instrumens, sur tout pour la Flûte Traversière, dont il tiroit un son admirable, dans un temps où cet Instrument n'était presque point connu en France. C'est un des premiers qui l'a mis en vogue. Il ne joùoit guère que de petits airs tendres, mais avec un goût & une propreté charmante

(56).Mathieu Marais lui donnait 79 ans en 1723, ce qui le faisait naître en 1644, tandis que le Mercure de France le disait dans sa 83e année lors de sa mort le 22 décembre 1728, situant ainsi sa naissance à Laval, dans le pays du Maine, en 1645 ou 1646. C'est donc à l'époque où nous avons rencontré pour la première fois François Pignon, marchand, que René aurait vu le jour dans la cité des bords de la Mayenne. Quoiqu'il en soit, sa longévité exceptionnelle pour une époque où l'espérance de vie ne dépassait pas les 25 - 30 ans, lui aura donné la chance de connaître la réussite et la gloire grâce à son talent reconnu par tous, y compris les plus grands. Pour clore l'évocation de ces deux grandes figures qui font honneur à Laval, laissons la parole à Titon du Tillet qui n'hésita pas à faire entrer Descoteaux au sein de son Parnasse François, paru en 1732, très peu de temps donc après la disparition du musicien :

Philbert, Des Coteaux, les deux Hotteterres, Lucas, y charmeront par le son de leur Flûte. Il n'y a aucun des Musiciens dont je viens de rapporter les noms, qui n'aient composé quelques Pièces sur leur Instrument, et je puis l'assurer, les ayant entendues exécuter ; mais ceux dont je ne fais point ici mention des Ouvrages, n'ont pas composé un assez grand nombre de Pièces ou 'Sonates' pour être imprimées ou gravées, et enfermer un oeuvre particulier

(57).Ce sera là notre seul regret : n'avoir retrouvé aucune trace musicale du talent de notre flûtiste. Pour nous faire une idée de son répertoire habituel, il faut se référer aux ouvrages des autres musiciens de son temps : les de La Barre, Hotteterre, Marais ou Antoine Dornel, qui signe une superbe Sarabande intitulée La Descoteau dans un recueil de Sonates paru en 1711 (58). On peut aussi imaginer René Pignon interprétant certains des Petits Airs Tendres, (genre dans lequel il excellait si l'on en croit le Mercure de France), contenus dans les deux recueils conservés à la Bibliothèque de Laval et datés de 1703, époque où il jouait presque tous les jours en compagnie de Robert de Visée, Antoine Forqueray et Jean Buterne..

Accueil | Table | Citations | Bio | Sites préférés | Contact | Galerie | Articles | Partitions | Crédits